季节

总是随着年轮的辗转循环往复

如同那些光阴里爱不释手的花事

小寒过去了

大寒接踵而至

而农历一年也到了尾声

大寒节气

与农历岁末的时间相重合

这时

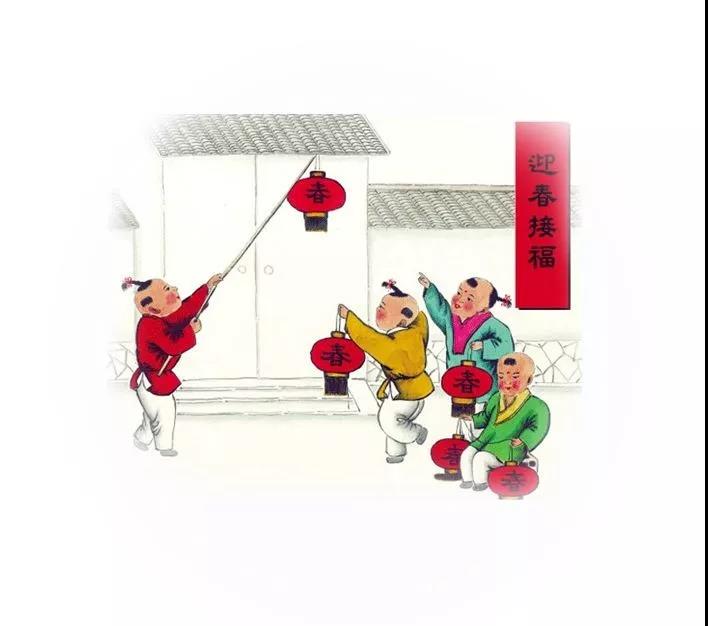

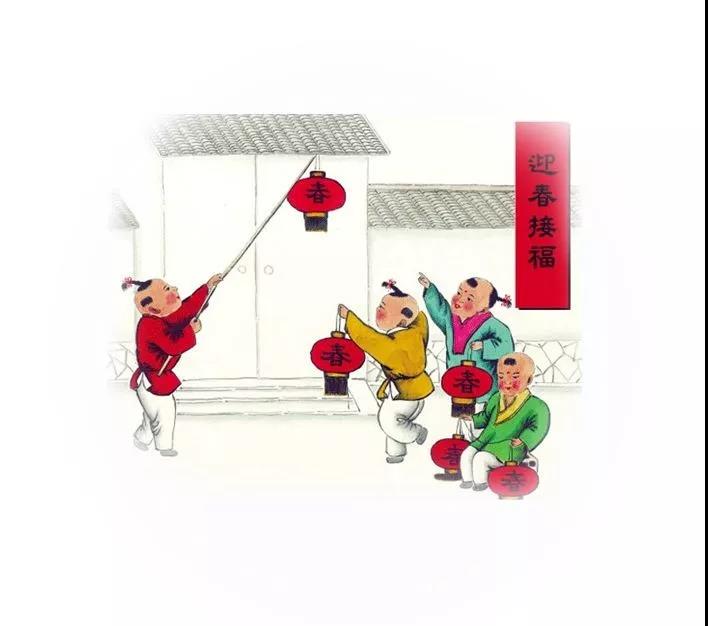

人们已经开始忙着辞旧迎新

到处洋溢着节日的祥和喜庆气氛

处处流淌着

中国传统文化浓郁醇厚的韵味

“小寒大寒,杀猪过年”

小寒过后的第十二天

即是腊月二十三

又称小年夜

从小年开始人们正式步入忙年

一年中最隆重的一次团聚即将到来

赶集备年货、

扫尘洁物、

写春联、

准备鸡鸭鱼肉各种年肴

全家人为此欣欣然忙碌奔波

为生活的仪式感开始操持……

按照中国传统到了腊月二十三,至此家家户户开始准备年货。

进了腊月二十三的每天都有说法:

二十三祭灶王;二十四扫房日;

二十五磨豆腐;二十六炖猪肉;

二十七杀公鸡;二十八把面发;

二十九蒸馒头;三十儿晚上熬一宿;

大年初一扭一扭。

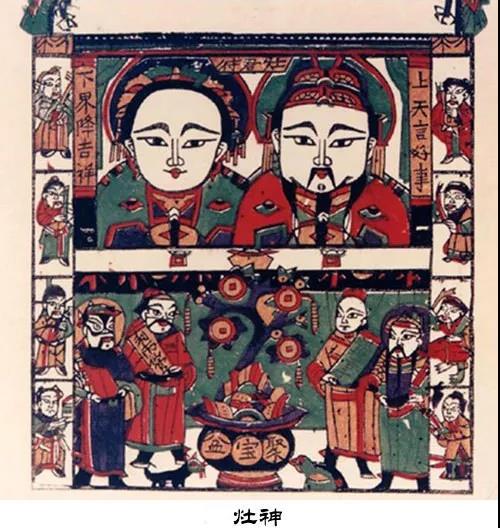

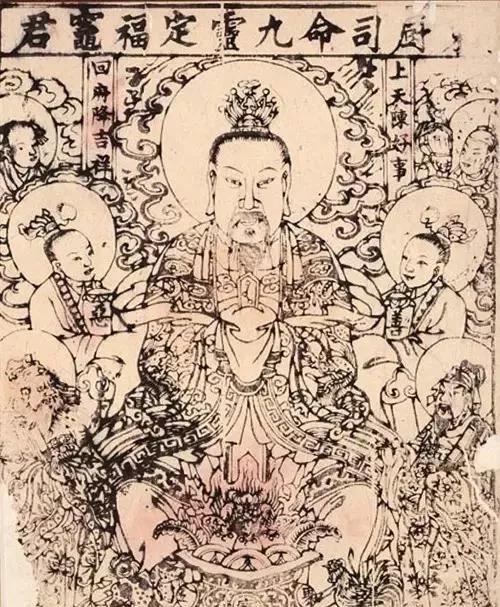

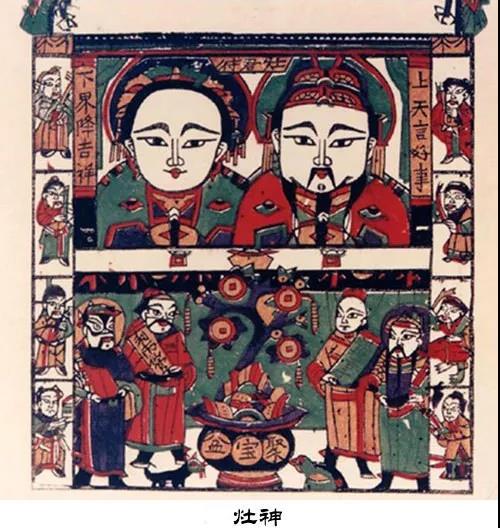

祭灶

有所谓"官三民四船家五"或"官三民四僧道五"的说法,

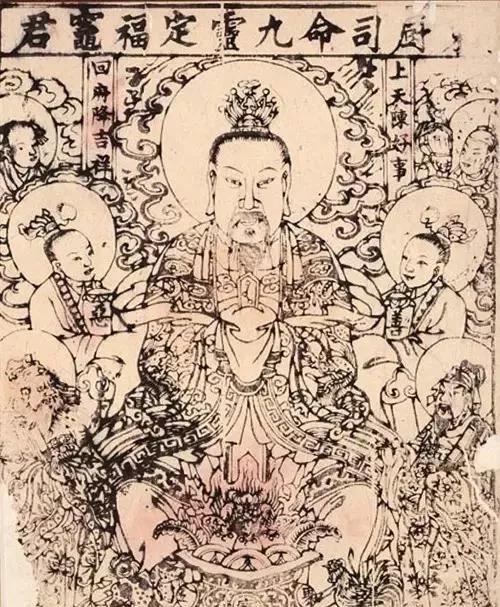

古时几乎家家灶间设有"灶王爷"神位,称为"司命菩萨"或"灶君司命"。唐代《辇下岁时记》中有"以酒糟涂于灶上使司命(灶王爷)醉酒"的记载。

人们用糖涂完灶王爷的嘴后,便将神像揭下,和纸与烟一起升天了。有的地方则是晚上在院子里堆上芝麻秸和松树枝,再将供了一年的灶君像请出神龛,连同纸马和草料,点火焚烧。院子被火照得通明,此时一家人围着火叩头,边烧边祷告: 今年又到二十三,敬送灶君上西天。有壮马,有草料,一路顺风平安到。供的糖瓜甜又甜,请对玉皇进好言。

祭灶

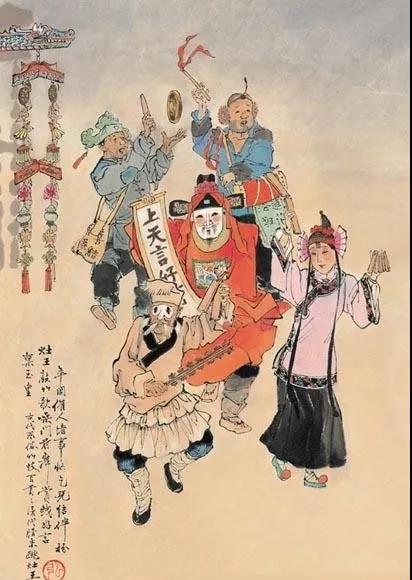

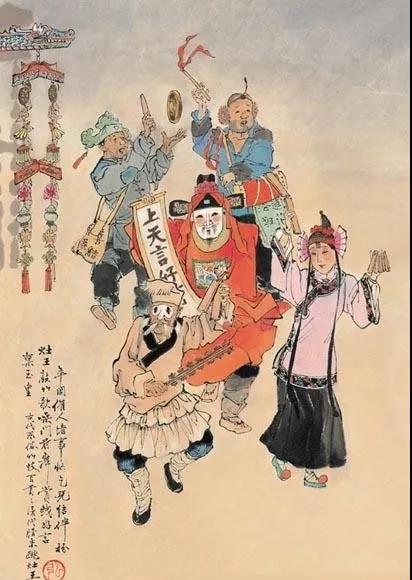

岁暮方思媚灶王,香瓜元宝皆麦糖。粘口何需多如此,买颗先令小儿尝。(古代的饴糖,或称胶牙饧,或称灶糖,又称关东糖。)入腊之后,街市便有卖用麦糖制成的糖瓜、糖葫芦、糖元宝、芝麻糖、蓼花等。年关催人诸事忙,乞儿结伴扮灶王,敲竹歌噪门前舞,赏钱好言禀玉皇。

送灶君时,有的地方尚有乞丐数名,乔装打扮,挨家唱送灶君歌,跳送灶君舞,名为"送灶神",以此换取食物。《清嘉录》载:“乞儿三五人为一队,扮灶公、灶婆,各执竹枝噪于门庭以乞钱,至二十四日止,谓之跳灶王。”清诗人周宗泰《姑苏竹枝词·跳灶神》云:“又是残冬急景催,街头财马店齐开。灶神人媚将人媚,毕竟钱从囊底来。”

腊月二十四

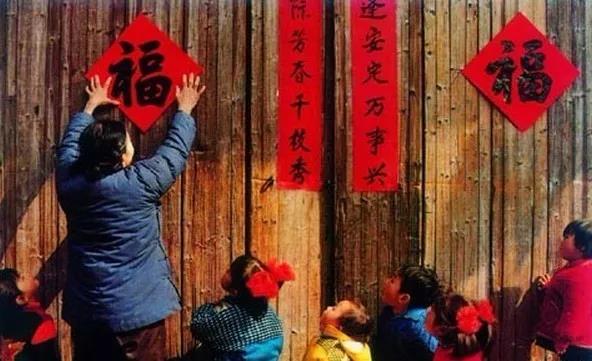

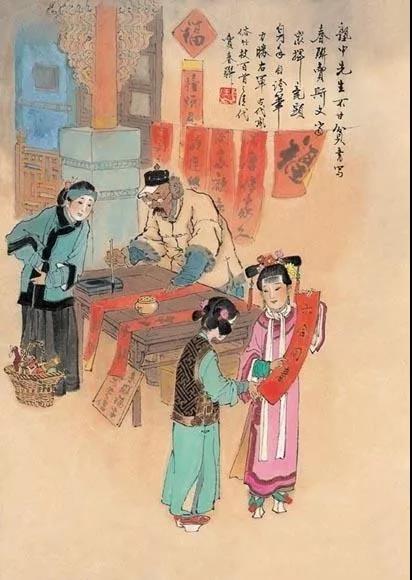

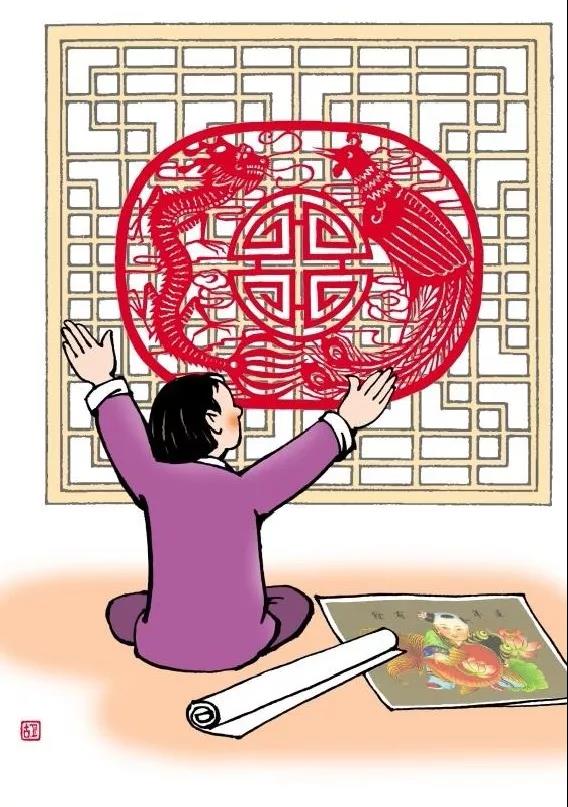

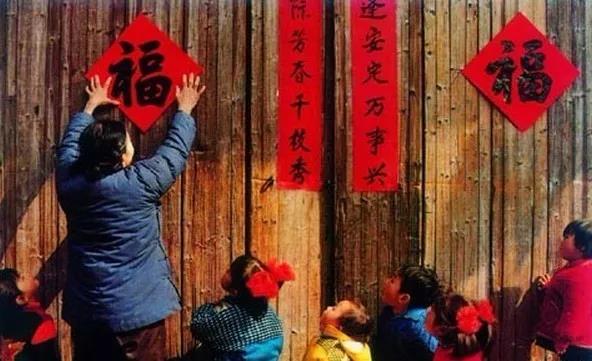

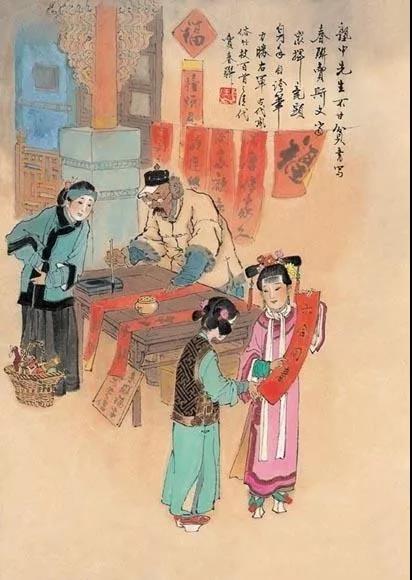

腊月二十三以后,家家户户写春联。民间讲究有神必贴,每门必贴,每物必贴,所以春节的对联数量最多,内容最全。

塾中先生不甘贫,书写春联卖斯文。当众挥毫显身手,自夸笔力胜右军。据《宋史·蜀世家》载:后蜀主孟昶(chǎng)令学士章逊题桃木板,『以其非工,自命笔题云:新年纳余庆,嘉节号长春』,这是我国最早的春联。

宋代春联仍称『桃符』,但联语则不限写于桃符,而多贴于楹柱,称为『楹联』;且用粉红笺写出,称为『春贴纸』。

据明代陈云瞻《簪云楼杂话》记载:『春联之设,自明太祖始。帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一副,帝微行时出观。』由于朱元璋的提倡才使『桃符』改称并真正成为『春联』。

清代《燕京岁时记》载:『自入腊以后,即有文人墨客,在市肆檐下书写春联,以图润笔,祭灶之后,则渐次粘挂,千门万户,焕然一新。』腊月间,私塾先生写春联卖,乃是常见的事。清周宗泰《姑苏竹枝词·春联》中说:『学书儿童弄笔勤,春联幅幅卖斯文。人来问价增三倍,不使鹅群笼右军。』连上学儿童也来卖春联了。

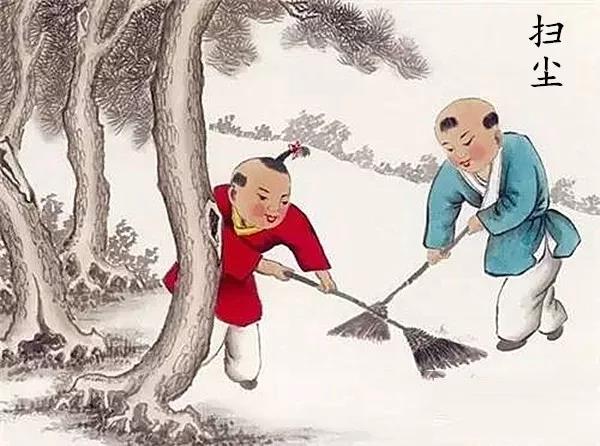

扫尘

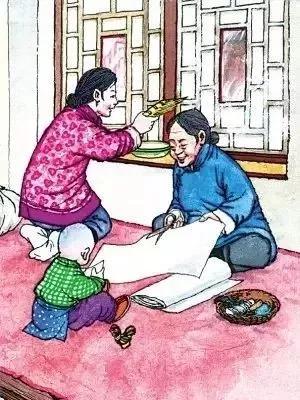

宋朝的《梦粱录.除夜》曾记载:十二月尽,俗云月穷岁尽之日,谓之除夜。士庶家不论大小家,俱洒扫尘扫门闾,去尘秽,净庭户,换门神,挂钟馗,钉桃符,贴春牌。《吕氏春秋》也曾提到过,扫尘的习俗最早是在饶舜时期。当时的扫尘比较简单,就是用稻草,把房顶的蜘蛛网或者灰尘弄赶紧就可以了。根据文字的意思,扫尘就是扫除灰尘。在春节的传统习俗中,扫尘就是打扫屋子或者家具的灰尘等。对于扫尘,各地的说法不一,最明显的就是北方喜欢叫做“扫房”,南方喜欢叫做“扫屋”,但都是扫尘的俗称。一般情况下,过年前最忙的就是扫尘。古代有句民谣,叫做“腊月二十四,掸尘扫房子。”在古代,早的从腊八开始,晚的从腊月的二十四,就要开始着手年货了。而扫尘,就是准备过新年的第一件“大事”。按照古代民间的说法,因为语言发音的缘故。“尘”的谐音是“陈”,“扫尘”即“扫陈”,寓意“扫陈迎新”,把“晦气”扫出去,迎来新“运气”。

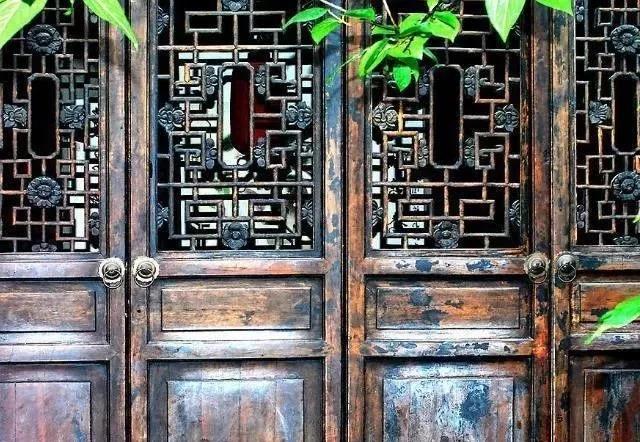

古代的民居基本上都是带着窗棂líng的。窗棂都会贴上质量比较高的宣纸来进行保暖、防风,窗户被窗棂分成了数量众多的小格子,通常一片宣纸就能占住数十个小格子。

那个时候的人们,都是通过在房间里烧火做饭的办法取暖。因此,一年下来,不但前一年用上好的纸张糊过的窗户被弄得尘土飞扬,就连所有房屋的顶棚也都被熏很黑。

也就是说,腊月二十四扫完的房子,也就是没有了蜘蛛网和尘土而已,这个时间就需要每年对其进行更换,经年累月之下就形成了在腊月二十五这一天进行糊窗户的风俗。

除此之外

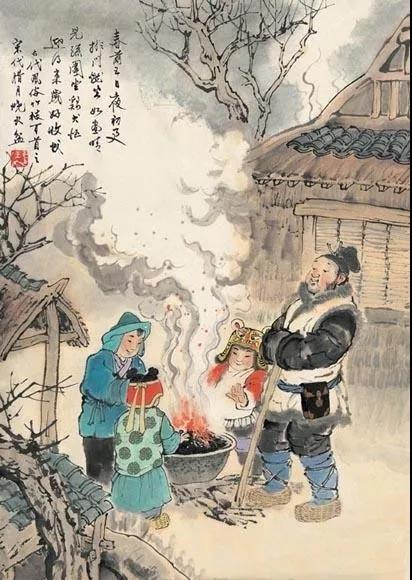

江南水乡在腊月二十五日夜初更,也有家家烧火盆的习俗。

春前五日夜初更,排门燃火如昼晴。儿孙围坐鸡犬忙,迎得来岁好收成。南宋范成大《烧火盆》诗云:『春前五日初更后,排门然火如晴昼。大家薪乾胜豆秸,小家带叶烧生柴。青烟满城天半白,栖鸟惊啼飞磔zhé格。儿孙围坐犬鸡忙,邻曲欢笑遥相望。黄宫气应才两月,岁阴犹骄风栗烈。将迎阳艳作好春,正要火盆坐暖热。』

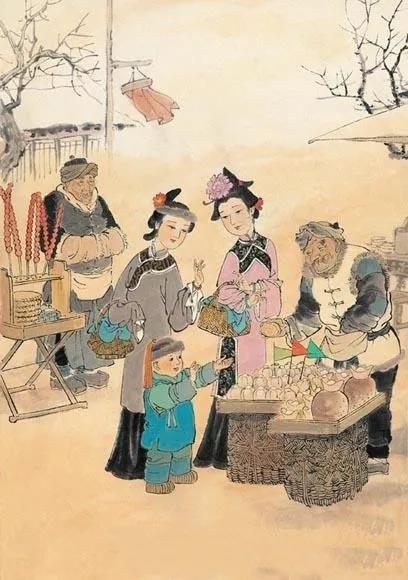

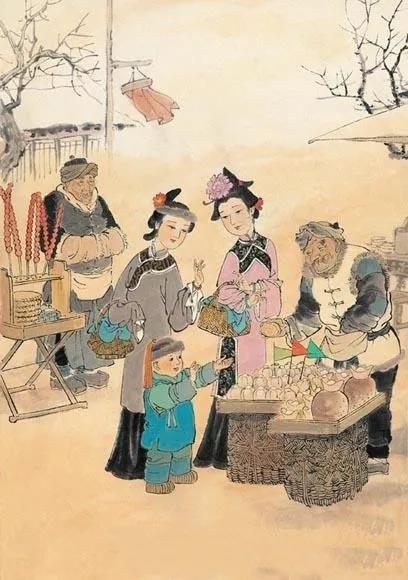

将"割年肉"放入年谣,是因为农耕社会经济不发达,人们只有在一年一度的年节中才能吃到肉,故此称为"年肉"。过去,普通老百姓的日子都比较穷苦,家里人口较多,往往吃了上顿没下顿。条件稍微好点的,也不过是能吃上点窝头野菜之类的。终于盼到快过年了,家里的劳力们纷纷开始杀猪,没有养猪的人家,就到集市上买一块肉回家,因此,腊月二十六炖猪肉也被称为"腊月二十六,杀猪割年肉"。在腊月二十六这一天起开始置办年货。在各地乡村,这一天是大集市日“赶年集”,集市周边各村的百姓纷纷前往赶集买年货,烟、酒、鱼、肉、鞭炮和走亲戚用的礼品一样也不能少,年味已渐浓了起来。

农历十二月二十七,中国民谚称"腊月二十七,宰鸡赶大集"。这一天,家家户户要宰杀自家的家禽,还要赶集、采购。与平日以购缺卖余为主要目的的赶集相比,腊月二十七赶集主要是买卖年节,如鞭炮、春联、香烛、烧纸、牛羊肉、赠送小孩子的各种礼品、女孩子的各种头花饰物等。这一天,各地的集市都十分红火热闹。

腊月二十六、腊月二十七准备了过年要吃的肉类,到了二十八这天,就该准备面食了。腊月二十八的中国民谣有"腊月二十八,把面发"、"腊月二十八,打糕蒸馍贴花花"。中国民间风俗传统到了农历的腊月二十八无论是发面还是做馍,各家各户要开始准备主食过年。在过去社会发展低下,还没有现代比较方便的发酵粉,普通的面提前几天做好了容易坏,只有发面不爱坏,于是二十八这天就发面,准备正月初一到初五的主食,同时,这也是因为旧俗认为初一到初五期间不能动火蒸馒头的缘故。腊月二十八除了要发面以外,还要"贴花花"也就是贴年画、贴春联和贴窗花。

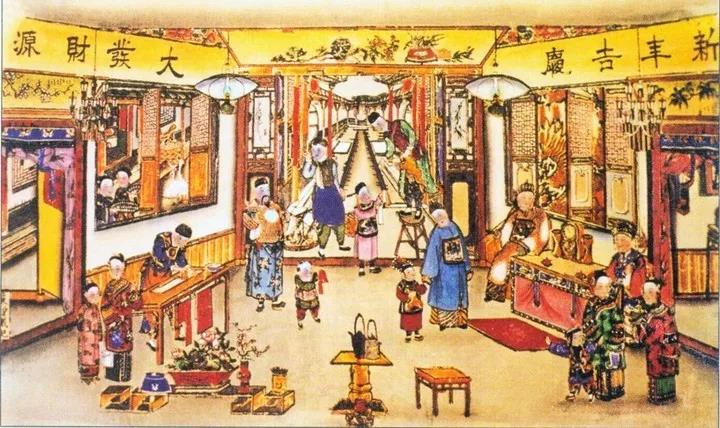

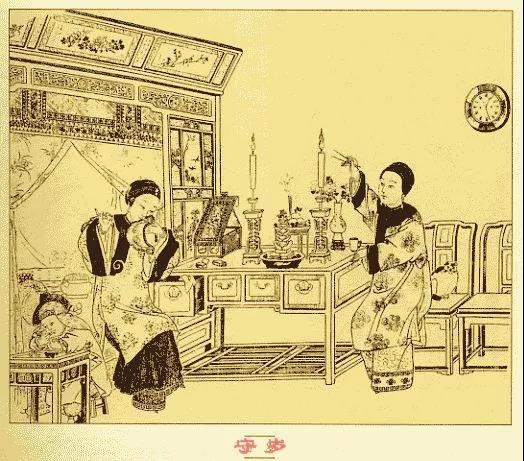

清代天津杨柳青年画《新年吉庆大发财源》描绘这一天一大户人家全家老少沉浸在过年的喜悦之中,小伙子们忙上忙下地贴春联,左侧案子上,一个小伙子正在往春联背面糊糨子,准备张贴在门上,另一个小伙子站在凳子上挂门笺……

二十八做好了发面,二十九就要开始蒸馒头了,人们尽情发挥想象,把馒头做成寿桃、小动物等各种造型。

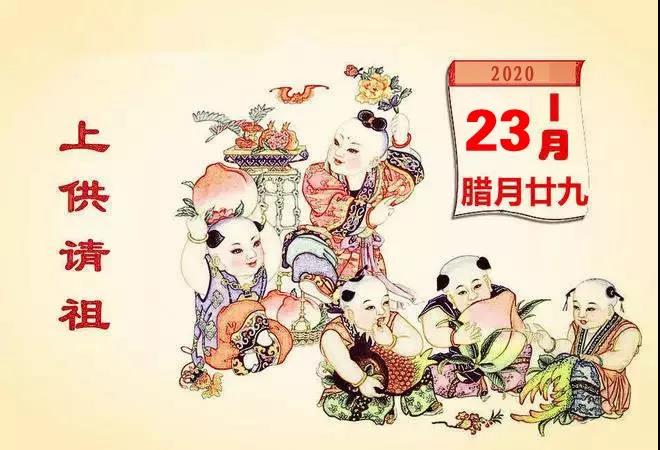

那么今年为大月,腊月二十九的次日便是除夕,所以过年的各种准备活动都要在二十九这天进行完。在整个年节中,二十九这天可以说是最忙碌的一天,除了筹备年节中的各种衣食祭品,还有一项极其重要的活动"上坟请祖"。所以年谣称"腊月二十九,上坟请祖上大供"。

对于祖先的崇拜,在中国由来已久。每逢节庆,都要对祖先告祭一番,这不仅仅是一种向祖先的告慰,也寄托了后人对祖先的感恩与思念。春节是大节,上坟请祖仪式也就格外庄重和重要。上坟请祖的时间,大多数地区在二十九日清晨请祖,少数地区在除夕日下午到黄昏时请祖。

又称大年夜、除夜、岁除、大晦日,是农历一年最后一天的晚上,即春节前一天晚。大年三十,而十二月小月时为廿九日,有些地区又会改称二九暝。

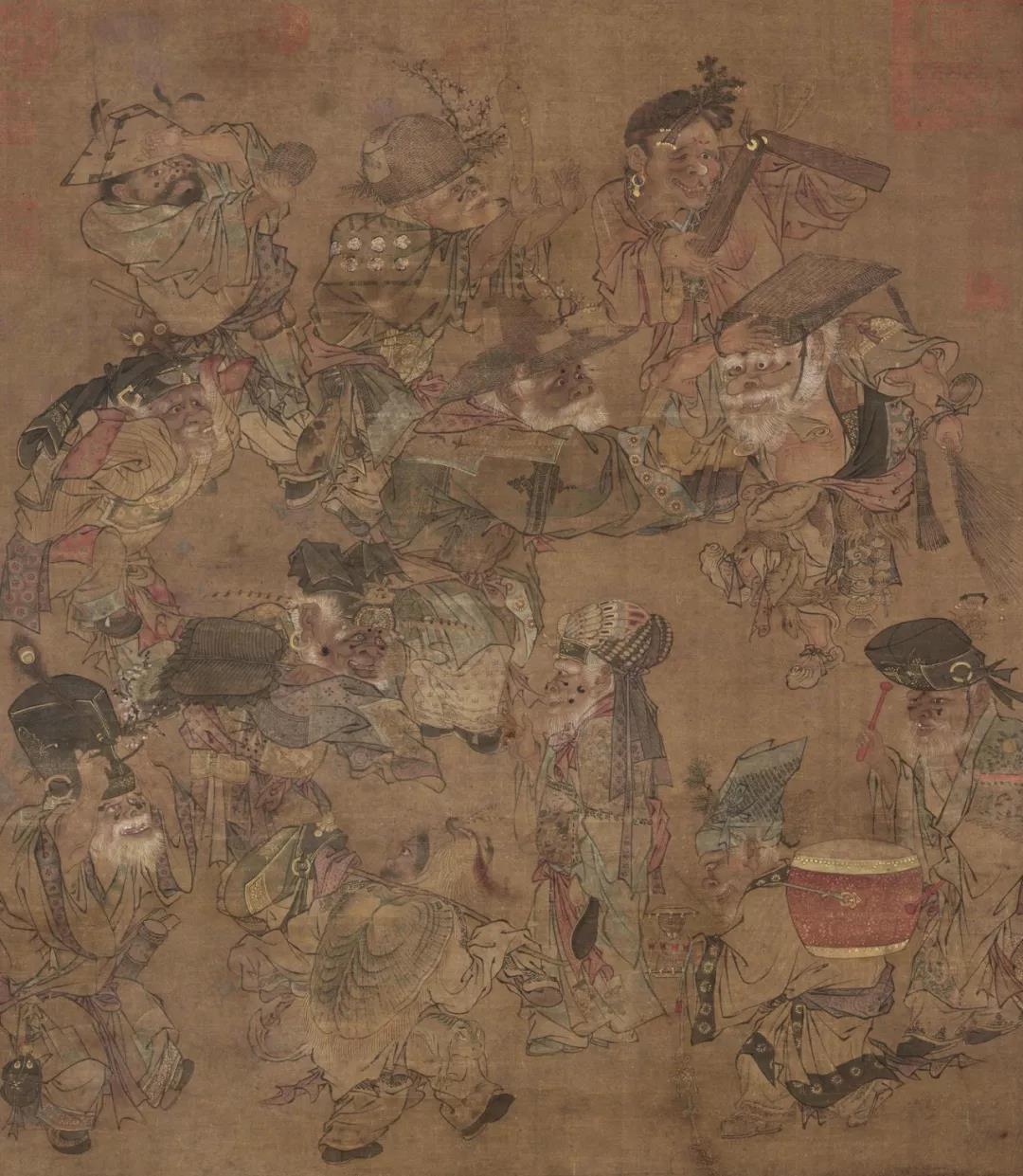

周、秦时期每年将尽的时候,皇宫里要举行"大傩nuó"的仪式,击鼓驱逐疫疠之鬼,称为"逐除"。后又称除夕的前一天为小除,即小年夜;除夕为大除,即大年夜。

除夕晚上,与家老小熬年守岁,欢聚酣饮,共享天伦之乐,这是炎黄子孙至今仍很重视的年俗。待第一声鸡啼之后,新的一年开始了,男女老少均着节日盛装,先给家族中的长者拜年祝寿,然后走亲串友,相互道贺祝福。此时的神州大地,处处闪光溢彩,从初一到十五,人们一直沉浸在欢乐、祥和、文明的节日气氛中。

暖榻与新被,只待游子归

注:本文部分图文来自网络,侵删!

【厦门】

教室地址:

厦门市思明区仙岳路569号902室

课程时间:周一/二

课程热线:0592-5992081

风信子老师:13859909608

专注中华花艺的推广与传承。

让我们从每次的创作中播种,

期待中华花艺开花结果,

薪传不辍……